楔子

中國鑛冶工程學會(以下簡稱「本會」)為中國鑛冶界規模最大及歷史悠久之學術團體。惜於中華民國政府播遷台灣時,於匆促之間僅攜來一些殘碎史料,而於民國四十一年在台北復會時,特請會員李司長鳴龢憑其個人記憶力所及撰述「本會簡史」-本會於民國十五年九月在北京成立,由六河溝中與開灤北票臨城各煤礦主要工程師,北洋南開東北及唐山交大等各大學採冶系教授及各鑛冶企業家等所發起,會址設於北平兵部漥之中華民國鑛業聯合會內,首次年會在北京舉行,嗣即廣徵會員,發行會誌與專門刊物有「鑛冶季刊」一種,皆選載各會員之研究論文,年出四期,按期發行,會中有編纂、出版兩委員會分主其事……。

旋由會員盧善棟歷經多年追查史實而數度纂修會史,方有今日最新編的《中國鑛冶工程學會會史》-民國八十五年九月建會七十年慶前夕,由當時理事長盧善棟(任期1984~1985)修撰完成。

前年(2003)忽獲中國地質圖書館工程師張爾平女士函稱:她曾從一幀珍貴照片,探索而知:1927年2月9日,中國鑛冶工程學會在兵馬司9號地質調查所圖書館成立,該珍貴照片就是當天與會會員的合影。因悉學會于1951年在臺灣復會,傳薪毓秀,繼往延伸,迄今學會已歷76春秋;同時,也意味到學會會史中多年沿襲的模糊和殘缺,願彼此從今交換有關貴會在臺灣七十幾年來學術活動資料,以便加以了解和整理,編寫一篇「抗戰勝利前學會史」以資參用。從此一年來由本會秘書長林再遷先生與張女士頻繁接觸,舉凡張女士所需求資料及本會自認為珍貴史料亦主動提供,暨十八冊《鑛冶》合訂本…等皆用航寄。

去年(2004)2月27日張爾平女士寄來《抗戰勝利前的中國鑛冶工程學會》一文,文中並附有各項珍貴影照,文圖並茂,彌足珍貴。同時並寄來「授權書」-作者暨中國地質圖書館館長段怡春博士同意中國鑛冶工程學會採用本文全部內容修訂該學會會史。

總之,本會敬納雅意,謹此致謝。

緒言

2003年3月,中國圖書館工程師張爾平女士(山東泰安人,1954-)在呼籲保護北京政府農商部地質調查所舊址—北京西城兵馬司胡同9號(現15號)的工作中,經李學通先生1和張九辰女士2指點,張爾平見到一幀珍貴照片。1927年2月9日,中國鑛冶工程學會在兵馬司9號地質調查所圖書館成立。那是當天與會會員的合影,背後的建築是我太熟悉的建築,門楣上「地質調查所圖書館」的擘窠大字清晰可辨。據查,這是邢端先生3手書。農商部地質調查所圖書館是張女士供職的中國地質圖書館的前身。中國地質學會於1922年2月在兵馬司9號地質調查所圖書館成立,雖未留下任何照片,但眾所周知;而學會也在這裡誕生的史實有照片為證,卻鮮為人知。由此,筆者對學會成立的時代背景、出版物概況、歷史作為和局限性等方面做了初步的探討;循流覓蹤,得知學會於1951年在台灣復會,傳薪毓秀,繼往延伸,迄今學會已歷77春秋;同時,也注意到台灣學會會史中多年沿襲的模糊和殘缺。

本文鉤沉輯軼,考證一個中國早期學術團體的歷史作為及變遷,提供相關學者較少注意而具有比較研究價值的資料,以及由此引發的思考。

學會產生的背景

二十世紀20年代後期,隨北伐戰爭的推進,全國統一安定之日不遠,「科學救國」與「實業救國」之聲日強。經濟的發展使科學的地位急速提升。也使社會對礦產的需求急劇增大。礦產勘查,採礦工程等一些行業出現良好的發展趨勢。

學會未誕生時,業界已有中國地學會、中華民國礦業聯合會、中國地質學會、中國工程學會等多個社團組織和學術團體。這些團體或以專業研究人員為主體,或以礦政機構和各大礦業公司為主體,以其自由、鬆散的組織形式,聯絡業界研究礦章法令,探討礦業公共利害和學術問題,通聲氣而共砌磋,以謀求共同發展,對民國前期的工業化進程和學術研究方法產生了十分積極的影響。一些學者、礦政官員和公司董事,身兼兩三個學會的理事或會員。

圖-1 中國礦冶工程學會在前農商部地質調查所會議室成立,全體與會會員在大樓前紀念照

這些社團中,以中華民國礦業聯合會與學會的關係最為緊密,學會最初的會址就設在礦業聯合會會所。中華民國礦業聯合會創設於民國三年(1914)。該會民國十二年(1923)簡章及民國十六年(1927)二月的修訂簡章中規定,該會以資本在10萬元以上的礦業公司為主體,會費按會員單位的年實收資本分級繳納。礦業聯合會主要研究礦章的製訂,並受官廳委托處理事故及爭執事件,平息勞資衝突等事務。它於協調礦產勘查、採礦工程、冶煉等機構的研究工作、促進學術交流方面,顯見缺憾。於是一個能夠充分自由地發表見解,有助於開展業界學術研究、探討學術規範的團體即將適時誕生。

當時,地質學是西方近代地質學傳入中國以後,最早移植並且獲得成功的少數學科之一。農商部地質調查所在章鴻釗4、丁文江5和翁文灝6的創辦下,歷十餘年探索和奮鬥,已具有一定程度的人才、學術成果、專業理論和文獻資源的條件積累,形成了當時中國的地質學學術中心,在推動學科大踏步發展的同時,創造了明顯的經濟和社會效益,具有很高的聲望。學術團體的誕生會因為地質調查所的支持與鼓吹而一呼百應。

學會的成立

有了學會成立的多項條件,還須一個契機。民國十五年(1926)夏,南開大學礦科停辦造就這個契機。

有了學會成立的多項條件,還須一個契機。民國十五年(1926)夏,南開大學礦科停辦造就這個契機。

天津南開大學前身為清光緒三十年(1904)創辦的私立南開學校。民國八年(1919)成立南開大學。民國九年(1920),校長張伯苓委派李晉增設礦科,薛桂輪(志伊)、孫昌克(劭勤)先後任礦科主任,教師有曹誠克(勝之)等人。南開大學屬私營學府,經費支絀,礦科於民國十五年(1926)停辦,從此再未恢復。當時,山西省省長公署礦務工程師嚴庄(敬齋)在天津,孫昌克,曹誠克商議另謀出路,並商討組建學會。

民國廿三年(1943),學會理事會幹事、編纂委員會委員曹誠克先生回憶當時的情形,可算作醞釀成立學會的唯一見證。南開礦科停辦之際,「諸教師將星散,適嚴君敬齋客南開,建議組全國性之礦冶學術團體通聲氣,並進而聯絡同志,砌磋學問。孫先生懼聲望未孚,不足符全國礦人熱望,因聯袂赴北平就教於今會長翁先生咏霓,及張先生翼後,李先生組紳;蓋諸先生者,固當時礦冶界學術行政事業泰斗,於民初韌設我國新式礦業楷模,功猷將被百世者也。」

民國十五年(1926)秋,學會發起的準備工作在北平著手進行,「當即推嚴庄、孫昌克、曹誠克三君,起草會章,從事籌備」。民國十五年(1926)雙十節,借北平歐美同學會召集第一次會議,張軼歐(翼后)、翁文灝、李晉7、嚴庄、顧琅8、李保齡(養沖)、李鳴龢9 、李珠(子明)、李四光10 、曹誠克、謝家榮(季驊)共11人參加。會議討論學會章程草稿,推舉翁文灝,李晉,張軼歐,嚴庄,李保齡5人為籌備委員,籌備臨時經費,徵集發起人和籌備成立大會,議決學會的會員組成為:「舉凡學習礦冶及從事礦政、礦業諸同志」。備委員徵集到會員150人,其中發起會員106人。學會章程中規定:會員分會員和名譽會員兩種。會費繳納規定:

1. 發起會員,入會繳納會費國幣5元,年納會費5元;

2. 永久會員,一次繳納會費百元者,為永久會員;

3. 會員,繳費同發起會員。

學會由學者啟端,經數月謀劃,由各路專業人士總成。遂於民國十六年(1927)二月九日,在北平西城兵馬司胡同9號-農商部地質調查所圖書館會議室成立「中國鑛冶工程學會」。

學會成立會那天天氣晴暖,到會會員44人。大會推舉地質調查所所長翁文灝為臨時主席,由主席提出修訂學會章程議案,大會逐章討論後通過,確立「以聯絡同志,研究學術,發展中國礦冶事業為宗旨」。午飯前,37位會員在圖書館前合影。這一珍貴的歷史照片用銅版紙印於學會成立紀念號,即《礦冶》第1卷第1期上。首題為「中國礦冶工程學會成立紀念」,落款為「民國十六年二月九日」。七十多年的風雨足以沖刷去無數的記憶,惟我只認出 中國地質事業的重要創始人、翁文灝先生一人,易於辨認。2003年7月25日經80歲的謝學錦院士11辨認,西起第六人為其父謝家榮院士,其他前輩有留美碩士李鳴龢,北大地質系主任何杰教授12在內。

學會成立大會歷時三天,選出翁文灝,李晉,張軼歐,王寵佑13,嚴庄等十一人為理事,王正黼(子文),張新吾等五人為候補理事。理事會隨即選舉,選出:張軼歐任會長(圖-3),李晉(圖-4)、翁文灝任副會長(圖-5),嚴庄任幹事,李保齡任會計。

理事會討論了學會組織六個委員會和各礦區分會的議案。

六個委員會為:

1. 司選委員會;

2. 徵求會員委員會;

3. 募集基金委員會;

4. 編纂委員會;

5. 編訂礦冶名詞委員會;

6. 籌備礦冶圖書館及研究所委員會。

理事會決定設立六磁、武漢、奉天、中興、開灤、廣東、湖南、雲南和美洲等九個分會。學會「編纂委員會」討論會刊編纂事宜,定為季刊。學會還以「今後中國礦業之趨勢」為題,討論了礦法、交通和中外合作開礦等議題。民國十六年(1927)二月十一日,全體會員參觀了北平香山慈幼院和門頭溝煤礦,成立大會結束。

學會成立陸續有六河溝、中興、開灤、北京臨城各煤礦主要工程師,北洋、南開、東北、唐山交大等各大學採礦冶教授,及各礦企業家參加為會員。

當時重心實以北方各大煤礦事業為主。各大煤礦之主持工程人均加入為學會會員,而各礦為支助學會,分由生產煤炭價格中,每噸約抽五分或一角繳交學會,故學會在各工程學會中最稱富足。

最初的會址與會刊

學會最初的會址附設於中華民國礦業聯合會會所內,地址是北京興華門中街38號,有資料記作宣武門內中街38號,還有記作兵部漥胡同。

兵部漥胡同因明初為兵部所在地,因地勢低漥而得名。明正統年間,兵部遷走,地名沿襲至今。興華門中街尚不可考,但有一點肯定:興華門為新華門之誤。民國初年,北平市政擬在宣武門和前門之間開闢一門,名曰「新華門」。因改變城環體系和分散集貿等原因,曾遭多方反對。民國十三年(1924)在所立之門址南、北新華街名稱未變。兵部漥胡同位於和平門內北新華街以東。幾處對照,會址應在今北京西城兵部漥胡同一帶。

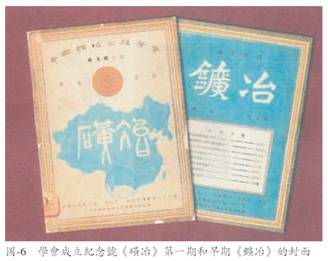

民國十六年(1927)八月,學會發行成立紀念號-《磺冶》第1卷第1期(圖-6)。封面上,藍色的中國版圖上書白色篆體刊名:《 ![]() 》。據梁津先生14 考證「礦」字的形體音義變遷,「

》。據梁津先生14 考證「礦」字的形體音義變遷,「![]() 」即「礦」字,始見於《說文》,鋼鐵朴石也。「磺」字出自銅器時代之中葉,為「

」即「礦」字,始見於《說文》,鋼鐵朴石也。「磺」字出自銅器時代之中葉,為「![]() 」後出之字。

」後出之字。

封面版圖上方置一輪金黃色會徽:中間是交叉的錘子,環繞的篆體識文為:「中國礦冶工程學會,中華民國十六年二月九日成立,THE CHINESE INSTITUTE OF MINING & METALLURGY, ORGANIZED IN 1927」。時光掠過近八十年,這本紀念號在今天看來,仍可稱作編輯嚴謹,裝幀精美,楮墨精良。

民國十六年(1927)十月十八日,在學會理事會第六次常會上,編纂委員會出版委員曹誠克先生就《礦冶》的出版發行說:「謂為礦冶會志,謀法律根據,及傳遞利便起見,理應按章向警察廳領取發行書報執照,……此事曾於九月二十日,呈請京師警察廳,准予發行本會誌……」從史料中可以看出,學會的誌,也稱會刊,即《礦冶》。

民國二十三年,經理事會議決,增添《礦冶二月刊》一種與《礦冶》季刊同時發行,《礦冶》季刊乃保持其純學術之立場繼續出刊,二月刊則專登載短篇文字及會務報告、會員動態等,相當於《會務通訊》,所有二月刊之編輯及兩種刊物之印刷發行等事宜均由孫昌克幹事負責,為辦事便利計,印刷事務始由北遷南,委託上海某印刷公司代印。北方各項資料,則另委專人負責保管。

迨民國二十六年抗戰軍興後,《礦冶季刊》已出至八卷三十二期,《礦冶二月刊》亦出至十餘期,此外尚有《經濟報導》第一號-國際礦產問題及《調查專刊》第一號-穆稜煤礦報告二種刊物問世。但由於抗戰開始,倉促內遷,本會在北平所保管之各項資料及印刷品,以時間匆促關係,未及遷渝,而在南京所保有之各項卷宗及刊物等,亦不能不隨建委會內運。旋經建委會改組,及人事變遷,是時孫昌克幹事逝世,輾轉移徙,不獨各項資料損失殆盡,而該兩項刊物,亦無形停刊矣。

民國三十年在貴陽舉行臨時年會時,各會員鑒於礦冶學術之重要,經決議:恢復《礦冶季刊》,並將《礦冶二月刊》改為《礦冶通訊二月刊》交理事會執行。旋於民國三十一年四月間編輯委員會組織成立,決定先行出版《礦冶季刊》,藉供學術之研究。《礦冶復刊號》乃於同年十二月間在渝市出版,惟以抗戰時期物質條件缺乏,紙張粗劣,印刷遲緩,未能達到理想境地,不得不臨時改為半年刊,但仍本以往奮鬥精神,繼續發行,以迄抗戰勝利。民國三十四年抗戰勝利後,學會會員多被派接收,人事分散,會務復陷於停頓。

抗戰期間,《礦冶》停刊五年之久。民國三十一年(1942)十二月,《礦冶》勉強復刊,紙劣墨糙,甚至字形模糊,影響閱讀,可見前輩戰時慘淡經營之艱辛。「抑且會內一切案卷書籍皆已蕩然無存,甚至各種刊物究已出至某期,亦始終無法查考,……」從中依稀可見當年的倉惶與無奈。由此,民國三十二年(1943)六月出版的《復刊號第二期》封面上,會徽的識文改為「中國礦冶工程學會,民國十六年九月」。這是學會成立日期謬誤之始。學會在台灣復會以後,因資料失散,兩岸阻隔,多年來會史中將建會時間誤記為民國十五年(1926)九月,也已混沌半個世紀了。

最後,我們慎重地認定中國鑛冶工程學會係於民國十五年雙十節在北平籌備成立大會;於民國十六年(1927)二月九日在北平西城兵馬司胡同9號-農商部地質調查所圖書館會議室成立。

註:

1 李學通(1963-),天津人,中國社會科學院近代史研究所副研究員。發表多篇中國近代科學史和民國人物的研究論文,著有《書生從政翁文灝》等專著。

2 張九辰(1964-),河北邯鄲人,中國科學院自然科學史研究所副研究員。發表20多篇學術論文,參與兩部地質學史專著的撰寫

3 邢端(1883-1957年),貴州貴陽人,字冕之,號蜇人。清光緒三十年(1904)翰林,任直隸高等工業學堂監督(校長)、農商部礦政司司長等。學會發起會員。

4 章鴻釗(1877-1951年),浙江吳興人,字演群,號演存、愛存,中國地質事業的創始人之一。

5 丁文江(1887-1963年),江蘇泰興人,字在君,中國地質事業的創始人之一。

6 翁文灝(1889-1971年),浙江鄞縣,字咏霓,號存璋,又號慤士,中國地質事業的創始人之一。

7 李晉(1880-1961年),浙江寧波人,字組紳。民初畢業於北洋大學,先後任揚子鐵廠廠長,南開大學礦科主任等職,抗戰勝利後寓居香港。

8 顧琅(?-1936年),江蘇江寧人,字石臣,原名芮石臣。1898年入南京江南陸師學堂附設礦務鐵路學堂,1902年赴日留學,就學東京帝國大學地質系。1908年回國,歷任天津高等工業學堂教務長、中日本溪湖煤鐵公司採礦部部長等。學會發起會員。

8 李鳴龢(1886-1973年),江蘇人,字竹書。1909年自南洋公學(上海交通大學前身)考取留美,入威斯康辛大學化學系學習冶金,獲碩士學位。回國後歷任農商部地質調查所調查員、漢陽鋼鐵廠煉鋼工程師、農商部技正、經濟部礦業司司長等。學會發起會員。

9 李四光(1889-1971年),湖北黃岡人,原名仲揆。歷任北京大學地質系教授、中央研究院地質研究所所長、中央人民政府地質部部長等。學會發起會員。

11 謝學錦(1923-),上海市人。1947年畢業於重慶大學化學系,1980年當選為中國科學院院士。

12 何杰(1888-1979)廣東番禺人,1906年考入唐山路礦學堂,初學採礦,1909年留學美國,在科羅拉多礦業學院學習煤礦開採工程,獲採礦工程師學位,繼獲理海大學研究院理科碩士學位。1914年回國,在北京大學任教授,後任北京大學地質系主任,這是我國最早成立的地質學系。他曾任中國礦冶工程學會理事。1925年轉教於天津的北洋大學任礦冶系主任和教務長,從抗戰爆發到全國解放初,他曾三度在唐山工學院任教授、礦冶系主任。1952年奉調到北京,籌備建立中國礦業學院,先後被任命為教務長、副院長。1964年當選為第三屆全國人民代表大會代表。

13 王寵佑(1879-1958年),字佐臣。1899年畢業於天津北洋大學採礦系,留學英、美,獲博士學位。歷任保泰礦冶公司總經理、大冶鐵礦經理等職。學會發起會員。

14 梁津(?-1942),四川仁壽人,字其鈺。1910年入日本大阪工業大學採礦冶金科,1914年畢業。歷任農商部礦政司第三科科長,籌辦福建礦業講習所和礦質分析,20世紀30年代初,任實業部礦業司技正兼金陵大學地質系教授。